Dass wir regelmäßig die Run through-Videos von Rahdo ansehen, ist vermutlich für die meisten von euch vermutlich kein Geheimnis mehr. Und wenn der „Meister“ ein Spiel in die Top10-Liste der besten Spiele aller Zeiten aufnimmt, zieht es früher oder später auch in unser Spieleregal ein.

Vor allem, da wir nun ein neues Spieleregal haben und da noch Platz drin ist, durfte mit Peloponnes ein Spiel hier einziehen, dass uns von der Grafik her ganz gut gefiel und von dem wir uns dann doch so einiges versprachen – vor allem, weil es nicht nur Rahdo, sondern auch seiner Frau gefiel und das eigentlich in der Regel mit unserem Geschmack ganz gut zusammenpasst.

Vor allem, da wir nun ein neues Spieleregal haben und da noch Platz drin ist, durfte mit Peloponnes ein Spiel hier einziehen, dass uns von der Grafik her ganz gut gefiel und von dem wir uns dann doch so einiges versprachen – vor allem, weil es nicht nur Rahdo, sondern auch seiner Frau gefiel und das eigentlich in der Regel mit unserem Geschmack ganz gut zusammenpasst.

Ihr erwartet nach einer solchen Einleitung ein „aber“? Tja, hier kommt es auch schon. Peloponnes sieht zwar vielversprechend aus, aber… es hat uns bisher nicht wirklich vom Hocker gerissen. Das liegt vor allem daran, dass das Spiel – zumindest im Spiel zu zweit – so tut, als sei Strategie wichtig und spielentscheidend, bei näherem Hinsehen und vor allem bei der Schlussabrechnung stellt man jedoch fest, dass quasi allein das Glück über den Gewinner entscheidet. Die Mischung zwischen beiden Elementen stimmt also nicht so richtig.

Jeder Spieler zieht sich zu Beginn ein Stadtplättchen und hat dann die Aufgabe, seine griechische Stadt besonders gut auszubauen. Dazu kann man entweder ein Plättchen ersteigern oder (mit gehörigem Preisaufschlag) ein Plättchen kaufen. Allerdings ist das Versteigerungsprinzip deutlich einseitiger als beispielsweise in Funkenschlag: Wer Startspieler ist, gibt ein öffentliches Gebot ab, die anderen können ihn nach und nach überbieten. Der überbotene Spieler kann sein Gebot jedoch nicht mehr erhöhen. Wenn er Glück und genug geboten hat, ist ein weiteres Plättchen frei, dessen Mindestgebot es ihm erlaubt, diese „zweite Wahl“ zu nehmen. Hat er Pech, kann er sich jedoch kein anderes Plättchen leisten und geht leer aus, bzw. bekommt eine einzelne Münze zum „Trost“.

Jeder Spieler zieht sich zu Beginn ein Stadtplättchen und hat dann die Aufgabe, seine griechische Stadt besonders gut auszubauen. Dazu kann man entweder ein Plättchen ersteigern oder (mit gehörigem Preisaufschlag) ein Plättchen kaufen. Allerdings ist das Versteigerungsprinzip deutlich einseitiger als beispielsweise in Funkenschlag: Wer Startspieler ist, gibt ein öffentliches Gebot ab, die anderen können ihn nach und nach überbieten. Der überbotene Spieler kann sein Gebot jedoch nicht mehr erhöhen. Wenn er Glück und genug geboten hat, ist ein weiteres Plättchen frei, dessen Mindestgebot es ihm erlaubt, diese „zweite Wahl“ zu nehmen. Hat er Pech, kann er sich jedoch kein anderes Plättchen leisten und geht leer aus, bzw. bekommt eine einzelne Münze zum „Trost“.

Grundsätzlich hat man die Wahl, zwischen Landschaftkärtchen und Stadtplättchen. Die Plättchen bringen einmalige Vorteile in Form von zusätzlichen Einwohnern und/oder Geld und/oder Ressourcen. Außerdem bringen sie unterschiedlich viele Siegpunkte und Rundeneinkommen mit. Die Landschaften können kostenlos angebaut werden, allerdings muss die Rohstoffart, die die Landschaft einbringt, zur Nachbarlandschaft passen. Die Stadtplättchen kosten zusätzlich Rohstoffe, die jedoch nicht unbedingt sofort abgegeben werden müssen, so dass man Kärtchen quasi auch „auf Kredit“ kaufen oder ersteigern kann – zumindest, solange man noch genug Geld dafür hat.

Grundsätzlich hat man die Wahl, zwischen Landschaftkärtchen und Stadtplättchen. Die Plättchen bringen einmalige Vorteile in Form von zusätzlichen Einwohnern und/oder Geld und/oder Ressourcen. Außerdem bringen sie unterschiedlich viele Siegpunkte und Rundeneinkommen mit. Die Landschaften können kostenlos angebaut werden, allerdings muss die Rohstoffart, die die Landschaft einbringt, zur Nachbarlandschaft passen. Die Stadtplättchen kosten zusätzlich Rohstoffe, die jedoch nicht unbedingt sofort abgegeben werden müssen, so dass man Kärtchen quasi auch „auf Kredit“ kaufen oder ersteigern kann – zumindest, solange man noch genug Geld dafür hat.

Die Landschaftskarten bringen einem am Ende jeder Runde in der Regel Rohstoffe wie Holz, Getreide oder Stein, die Stadterweiterungen bringen manchmal ebenfalls Rohstoffe, andere sorgen für mehr Geld oder schützen vor Naturkatastrophen. Naturkatastrophen? Ja, denn am Ende jeder Runde zieht man zwei Katastrophenmarker und wenn drei gleiche aufgedeckt wurden, tritt das entsprechende Unglück ein: Die Pest rafft ein Drittel der Einwohner dahin, eine Dürre vernichtet große Teile der Weizenvorräte,…

Wird ein Zwischenwertungskärtchen aufgedeckt, muss man für jeden Einwohner ein Bündel Weizen abgeben. Hat man nicht genügend Vorräte angehäuft, sterben einige Bewohner der eigenen Stadt. Kann man bei den Zwischenwertungen seine auf Kredit gekauften Stadtplättchen nicht auslösen, muss man sie wieder abgeben. Das ist besonders ärgerlich, wenn sie eine besonders gute Rohstoffquelle waren oder einem einen Tiebreaker-Vorteil für die Versteigerung verschafft haben.

Wird ein Zwischenwertungskärtchen aufgedeckt, muss man für jeden Einwohner ein Bündel Weizen abgeben. Hat man nicht genügend Vorräte angehäuft, sterben einige Bewohner der eigenen Stadt. Kann man bei den Zwischenwertungen seine auf Kredit gekauften Stadtplättchen nicht auslösen, muss man sie wieder abgeben. Das ist besonders ärgerlich, wenn sie eine besonders gute Rohstoffquelle waren oder einem einen Tiebreaker-Vorteil für die Versteigerung verschafft haben.

Luxusgüter gibt es auch noch, aber wie man diese erwirbt und einsetzt, müsst ihr in der Spielregel selbst nachlesen, denn sonst würde dieser Text kein Ende mehr nehmen.

Nachdem die letzte Katastrophe eingetreten ist und alle Kärtchen aufgedeckt sind, erfolgt die Endabrechnung. Zum einen zählt man die Siegpunkte auf seinen Stadterweiterungsplättchen und addiert den Wert der Münzen (immer 3 ergeben einen Siegpunkt). Außerdem multipliziert man die Zahl der Einwohner in der eigenen Stadt mit 3. Der niedrigere der beiden Werte ist derjenige, mit dem man gegen die anderen Spieler antritt. Der höchste der niedrigen Werte gewinnt.

Welches Kärtchen möchte ich haben und was bin ich bereit dafür zu bieten oder zu bezahlen? Diese Frage wirkt sehr strategisch. Im Endeffekt ist es aber in den allermeisten Fällen gar nicht wichtig, welche Karte ich haben will oder welche am besten in mein Deck passen würde. In der Regel habe ich zu wenig Geld, bin gerade nicht in der richtigen Reihenfolge dran, um mein Gebot erfolgreich zu platzieren oder kann die noch ausliegenden Kärtchen nicht kaufen, weil ich sie mir aus Mangel an den richtigen Rohstoffen nicht leisten kann.

Warum darf Peloponnes trotzdem in unserem Spieleregal bleiben? Weil es gut aussieht und weil es trotz allem nett zu spielen ist. Die Regeln klingen kompliziert, sind aber schnell zu lesen und zu verstehen. Außerdem erleichtert eine unglaublich übersichtliche Spielzuganleitung den Überblick. Das Spiel hat übrigens auch eine englischsprachige Rückseite und ist somit auch mit Freunden aus aller Welt spielbar. Und wenn man sich erst einmal darauf eingelassen hat, das Spiel als Glücksspiel und nicht als Strategiespiel zu sehen und nicht mehr versucht, auf Teufel komm raus den strategisch günstigsten Zu zu finden, kann man durchaus Spaß haben beim Spielen.

Warum darf Peloponnes trotzdem in unserem Spieleregal bleiben? Weil es gut aussieht und weil es trotz allem nett zu spielen ist. Die Regeln klingen kompliziert, sind aber schnell zu lesen und zu verstehen. Außerdem erleichtert eine unglaublich übersichtliche Spielzuganleitung den Überblick. Das Spiel hat übrigens auch eine englischsprachige Rückseite und ist somit auch mit Freunden aus aller Welt spielbar. Und wenn man sich erst einmal darauf eingelassen hat, das Spiel als Glücksspiel und nicht als Strategiespiel zu sehen und nicht mehr versucht, auf Teufel komm raus den strategisch günstigsten Zu zu finden, kann man durchaus Spaß haben beim Spielen.

PS: Auf BoardGameGeek wird darauf hingewiesen, dass Peloponnes seine volle Kraft im Spiel zu dritt oder zu viert entfaltet. Wir werden das ausprobieren (und zur Sicherheit eine zusätzliche Flasche Cidre auf den Tisch stellen, falls die Versprechen nicht in Erfüllung gehen 🙂 )

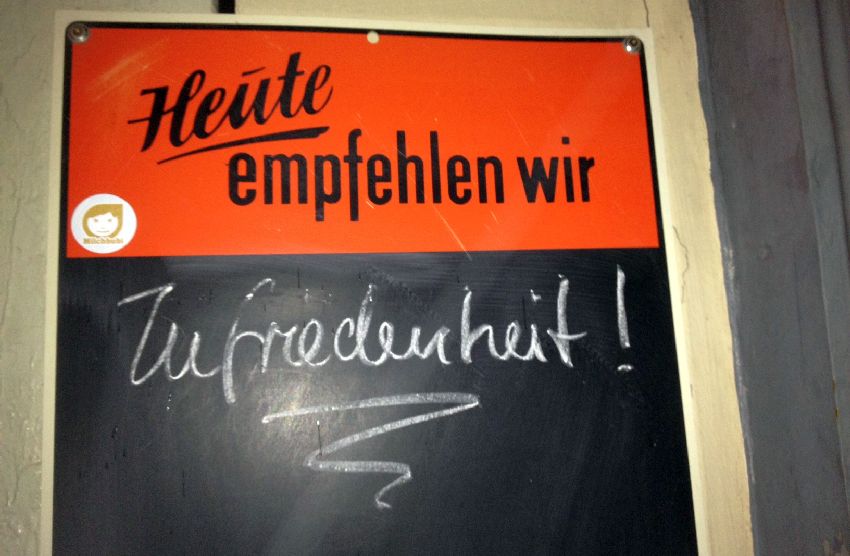

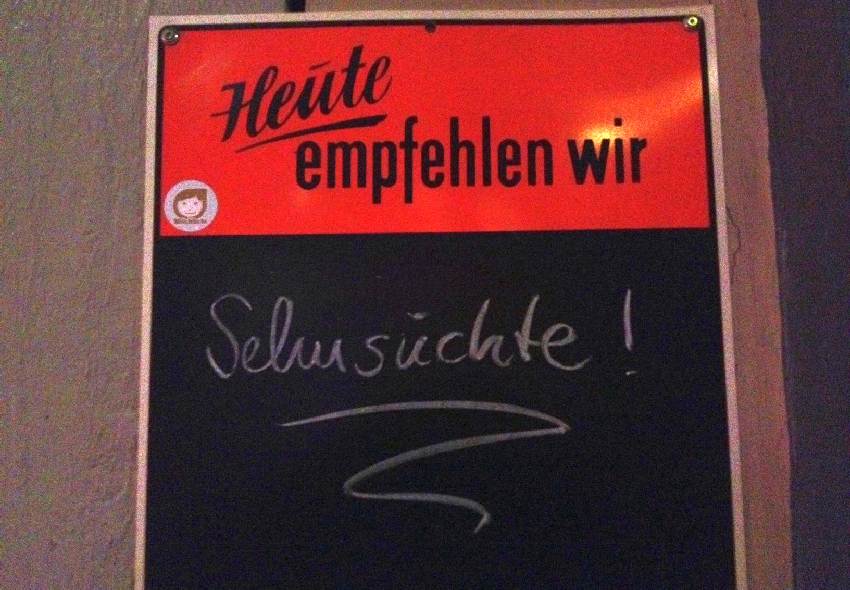

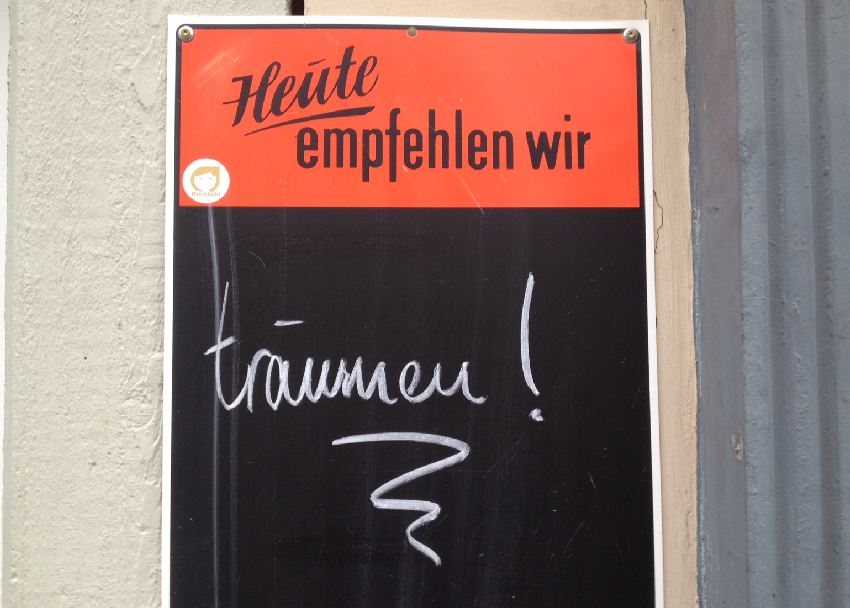

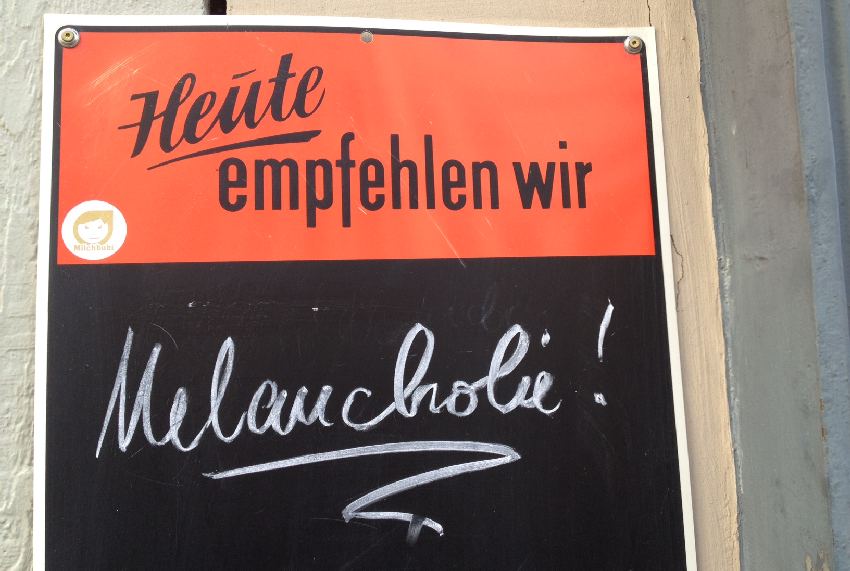

Auch wenn es heute schon wieder grau und kalt ist, lässt es sich nicht mehr leugnen: Der Frühling ist da. Genossen habe ich ihn in den vergangenen Tagen nicht nur im Sonnenschein in der Mittagspause, sondern ganz besonders auf dem Heimweg in der abendlichen Dämmerung. Die verschiedenen rot-orange-lila-rosa-gelb-Töne und das tausendundeine Blau am Himmel waren einfach wunderschön. Und so habe ich für den Weg vom Bahnhof nach Hause nicht die üblichen drei Minuten gebraucht, sondern fast zehnmal so lange; okay, mit Umwegen am Feldrand vorbei, aber was hat man da für eine wundervolle Aussicht auf die Hügel des Vorgebirges im Sonnenuntergang. Hach.

Auch wenn es heute schon wieder grau und kalt ist, lässt es sich nicht mehr leugnen: Der Frühling ist da. Genossen habe ich ihn in den vergangenen Tagen nicht nur im Sonnenschein in der Mittagspause, sondern ganz besonders auf dem Heimweg in der abendlichen Dämmerung. Die verschiedenen rot-orange-lila-rosa-gelb-Töne und das tausendundeine Blau am Himmel waren einfach wunderschön. Und so habe ich für den Weg vom Bahnhof nach Hause nicht die üblichen drei Minuten gebraucht, sondern fast zehnmal so lange; okay, mit Umwegen am Feldrand vorbei, aber was hat man da für eine wundervolle Aussicht auf die Hügel des Vorgebirges im Sonnenuntergang. Hach.